- Об университете

- Поступление

Поступление

- Наука

- Медиа

Один пациент и сотни его виртуальных двойников — ученые Университета «Сириус» решают задачу, над которой человечество бьется более 20 лет. Биоинформатики создают вычислительную модель, способную стать эффективным инструментом врача в лечении больных с хроническими патологиями. Расскажем, из-за чего российские специалисты не стали связываться с искусственным интеллектом и почему их разработка затмит современные генетические тесты. Ведущие ученые Университета «Сириус» привлекают магистрантов к работе над научными проектами. В эти дни об актуальности «Цифрового двойника» говорят на Саммите разработчиков лекарственных препаратов «Сириус.Биотех», который во второй раз проходит на федеральной территории «Сириус». В этот раз мероприятие объединило более 800 участников со всей страны. Это ученые, эксперты, специалисты ведущих фармацевтических компаний, представители научно-исследовательских центров и институтов, а также студенты и молодые ученые. Собравшиеся обсуждают производство лекарственных препаратов и тренды в индустрии, а также представляют свои проекты. Сириус.Журнал поговорил с учеными и узнал как создают цифровых двойников.

Что делает нас уникальными? Мы отличаемся друг от друга набором генов, окружением, поведением, а также болезнями. И зачастую одни и те же лекарства по-разному влияют на разных людей. Вот почему в медицине так важен персонализированный подход, о чем еще пару тысячелетий назад говорил великий врач Гиппократ: «Лечить нужно не болезнь, а больного».

Эту мысль продвигали и российские врачи, в том числе Матвей Мудров, который в начале XIX века первым перевел на русский язык «Сборник Гиппократа». Он же разработал схему обследования пациента и ввел в практику составление истории болезни. За всю его 22-летнюю практику сохранилось около 40 томов таких записей, там же были подробно описаны схемы лечения больных.

Прошло более ста лет, и американский физиолог Артур Гайтон совершил настоящий прорыв в медицине — он разработал математическую модель, которая объясняла, как работает сердечно-сосудистая система организма. На ее базе уже в 2000-х годах его последователи пытались создать первый двойник цифрового пациента. По сути, это была программа, способная моделировать то, что будет происходить с человеком при разных заболеваниях. Но до реальных результатов, внедренных в медицинскую практику, пока не дошло.

Клонирование клонов

Решить сложнейшую задачу, с которой никто не справился, несколько лет назад взялась команда российских биоинформатиков. Однако от бесперспективной идеи построить одну модель для всех заболеваний сразу отказались. «Наша главная идея — для каждой группы болезней должен быть свой „виртуальный пациент“. И сегодня у нас уже отработан один кейс на примере лечения артериальной гипертонии. Модель успешно протестирована на нескольких пациентах», — говорит автор проекта Федор Колпаков — научный руководитель направления «Вычислительная биология» Научного центра генетики и наук о жизни в Университете «Сириус».

Как работает «двойник»?

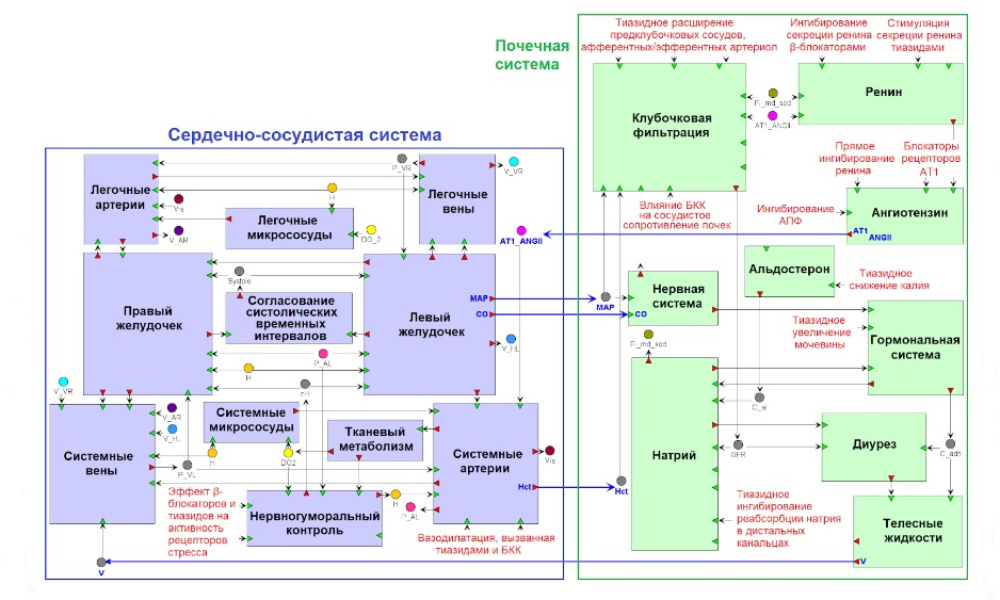

Так, математическая модель ученых Университета «Сириус» подробно описывает сердечно-сосудистую и почечную системы человека. Она содержит множество параметров, в том числе напрямую связанных с гипертонией. В программный интерфейс вводят клинические данные одного пациента, а встроенные алгоритмы создают сотни виртуальных «двойников», для которых предсказывается наиболее вероятный эффект от лечения разными лекарствами. Такой подход помогает выиграть время, оперативно сформулировать самый эффективный план лечения и предотвратить развитие осложнений.

Комплексная модель регуляции артериального давления человека. Красными стрелками отмечены точки воздействия антигипертензивных препаратов

Испытание модели

Проект зародился на стыке разных наук, и в этом его главная сложность. Как ученому-математику постичь сложнейшие биологические и химические процессы в организме человека, чтобы правильно перевести их на язык формул? Для этого нужен командный подход с тесным взаимодействием специалистов разного профиля. В этом заключается главная движущая сила проекта, считает старший научный сотрудник направления «Вычислительная биология» Научного центра генетики и наук о жизни Елена Кутумова.

«Для математического моделирования физиологических процессов человека важно иметь глубокие познания не только в математических науках, но и в медицине, биологии, химии и физике. В этом смысле Университет „Сириус“ — уникальное место, которое объединяет разноплановых ученых. Мне как человеку с базовым механико-математическим образованием приходится тратить существенные усилия для погружения в тему моделирования с точки зрения естественных и медицинских наук. Поэтому непосредственное взаимодействие с учеными других областей дает возможность достаточно быстро получить результаты на более высоком уровне», — объясняет она.

Над этим проектом исследователи Университета «Сириус» работают совместно с «Центром новых медицинских технологий» в новосибирском академгородке. Именно там проводились первые вычислительные испытания. Модель научили прогнозировать вероятные исходы на основе лечения гипертонии различными препаратами. Далее для тестирования отобрали данные шести пациентов, которые впервые обратились к врачу из-за повышенного давления. Так ученые смогли наблюдать «чистый случай» и максимальный эффект от терапии.

Кардиолог тщательно обследовал пациентов, а затем предложил лечение, эффект от которого зафиксировали на повторном приеме. После этого ученые провели ретроспективные вычислительные исследования — исходные данные пациентов внесли в модель, и для каждого из них рассмотрели 500 «двойников». На них рассчитали эффективность терапии выбранными препаратами. Оказалось, что лекарства были подобраны правильно: программа показала эффективность. Результаты научной работы по созданию модели опубликовали в научном журнале Frontiers in Physiology.

Усовершенствование «двойника»

Сейчас математическую модель продолжают дорабатывать. Она уже умеет комбинировать терапию, то есть показывает эффективность нескольких лекарств. Ведутся работы по внедрению респираторной системы и старению сосудов. Улучшать программу можно до бесконечности, говорят ученые. Сейчас, например, к ней подключают генетические параметры. Первое исследование на эту тему уже опубликовано в журнале Heliyon.

Над этим работают и магистранты Университета «Сириус». В их числе биолог Никита Пронь. Он окончил Армавирский педагогический университет. Там же заинтересовался генетикой и решил продолжить обучение на первой федеральной территории.

«Есть гены, которые ассоциируются с гипертонией. Например, ADRB1, GNB3, hANP и другие. В них мы рассматриваем мутации, которые приводят к каким-то последствиям: либо к гиперфункциональности белка, либо наоборот — к недостаточности каких-то ферментов. Собираем информацию, читаем статьи, смотрим, какое и где они оказывают влияние. Потом все эти данные математически будем моделировать и внедрять в систему», — объясняет он.

Другой магистрант Дмитрий Бабаев приехал на федеральную территорию из Москвы. Выпускник биотехнологического факультета МГУ признается, что ему всегда было интересно, как на уровне одной клетки действует каждый белок, с какими процессами это связано и как они влияют друг на друга. Когда узнал, что в Университете «Сириус» можно работать над практическими задачами в этой области, выбрал проект «Двойник пациента».

«Самое сложное во всем этом процессе — найти всю нужную информацию. Например, я работаю с цитохромами CYP2C9 и CYP2D6. У ферментов есть два основных параметра: максимальная скорость и константа Михаэлиса — Ментен, которая нужна для моделирования. Мы анализируем массу исследований, в которых когда-то оценивали эти параметры. А у одного гена может быть очень много вариантов. У CYP2C9 их известно около 90, у CYP2D6 — порядка 200. И для каждого эти два параметра должны быть свои, но далеко не про все есть доступная информация. Приходится ее в буквальном смысле добывать», — рассказывает он.

Такая работа нужна, чтобы модель не только подбирала правильное лечение для пациентов, но и могла предсказывать риск развития гипертонии и прогнозировать лечение на основе генетических мутаций.

Точность результатов

Сейчас в медицине популярны генетические тесты на предрасположенность к различным заболеваниям. Но, получив результаты, пациент чаще всего не понимает, что делать с этой информацией. Она становится бесполезной, считает руководитель проекта Федор Колпаков.

«Компании могут выдать заключение, что вероятность развития у вас гипертонии составляет 52 %. Человеку непонятно: это много или мало? А какое у него будет давление и в каком возрасте? Получается, что результат не дает конкретики. А та технология, которую мы разрабатываем, покажет, когда и какое именно у вас будет давление. То есть даст понимание, что будет происходить с вашими сосудами через много лет», — отмечает он.

Важно, что «двойник пациента» — это не про искусственный интеллект. Один из главных минусов ИИ — так называемый эффект «черного ящика». Его суть в том, что нейросеть обучается по собственному «разумению», и чем именно она руководствуется, когда дает тот или иной ответ, неизвестно. Программу «Сириуса», напротив, можно назвать «белым ящиком» — это привычная и понятно устроенная математическая модель. И пусть ее создание длится дольше и отнимает больше сил, зато результат точнее, считают разработчики.

К тому же модель создают по принципу модулей, поэтому в нее можно добавлять новые параметры и совершенствовать функционал. И если сейчас уже есть прототип «двойника пациента» для людей с гипертонией, то такие же можно сделать и для других болезней, включая хроническую сердечную недостаточность, инфаркт миокарда, заболевания почек, хроническую обструктивную болезнь легких и эпилепсию.

В марте в Университете «Сириус» стартовал набор в магистратуру на программу «Биоинформатика». Если хотите стать частью проекта «Цифровой двойник пациента» и внести свой вклад в разработку, которая может оказаться полезной для миллионов людей, отправляйте заявку прямо сейчас. Поступить могут выпускники бакалавриата и специалитета. Причем не нужно ждать получения диплома. Для подачи заявки достаточно справки с места учебы. С первых дней обучения: высокая стипендия, наставники — ведущие ученые, участие в передовых проектах университета. Узнать о других разработках и направлениях магистратуры можно в разделе Поступление.

Александра Васильева, Сириус.Журнал.