- Об университете

- Поступление

Поступление

- Наука

- Медиа

Исследователи из Научно-технологического университета «Сириус» показали, что специфические глазодвигательные стратегии напрямую связаны с навыками чтения и способностью понимать текст. С помощью метода анализа траекторий движений глаз они выделили две группы зрительных стратегий, характерных для подростков. Оказалось, что успешные читатели совершают более длинные движения глаз и меньше возвращаются к уже прочитанному. В то же время подростки с трудностями в понимании прочитанного тратят больше времени на каждое слово и часто перечитывают текст. Эти различия особенно заметны при повторном чтении, когда успешные читатели демонстрируют лучшее понимание смысла. Результаты исследования могут стать основой для разработки новых упражнений, чтобы помочь людям, испытывающим трудности в чтении. Исследование опубликовано в журнале Intelligence. Проект реализуется при поддержке Российского научного фонда.

Умение хорошо понимать прочитанный текст играет решающую роль в школьной успеваемости ребёнка. Когда мы читаем, наши глаза не просто бегают по строкам — они следуют определённым паттернам, или стратегиям, которые, в свою очередь, могут меняться в зависимости от затрачиваемых умственных усилий. Например, более успешные читатели могут быстро просматривать текст, фокусируясь только на ключевых словах, а те, кто испытывает трудности, часто возвращаются к уже прочитанным частям, чтобы лучше понять смысл. На уровне физиологии эти паттерны можно изучить с помощью специальных технологий, основанных на записи движений глаз человека.

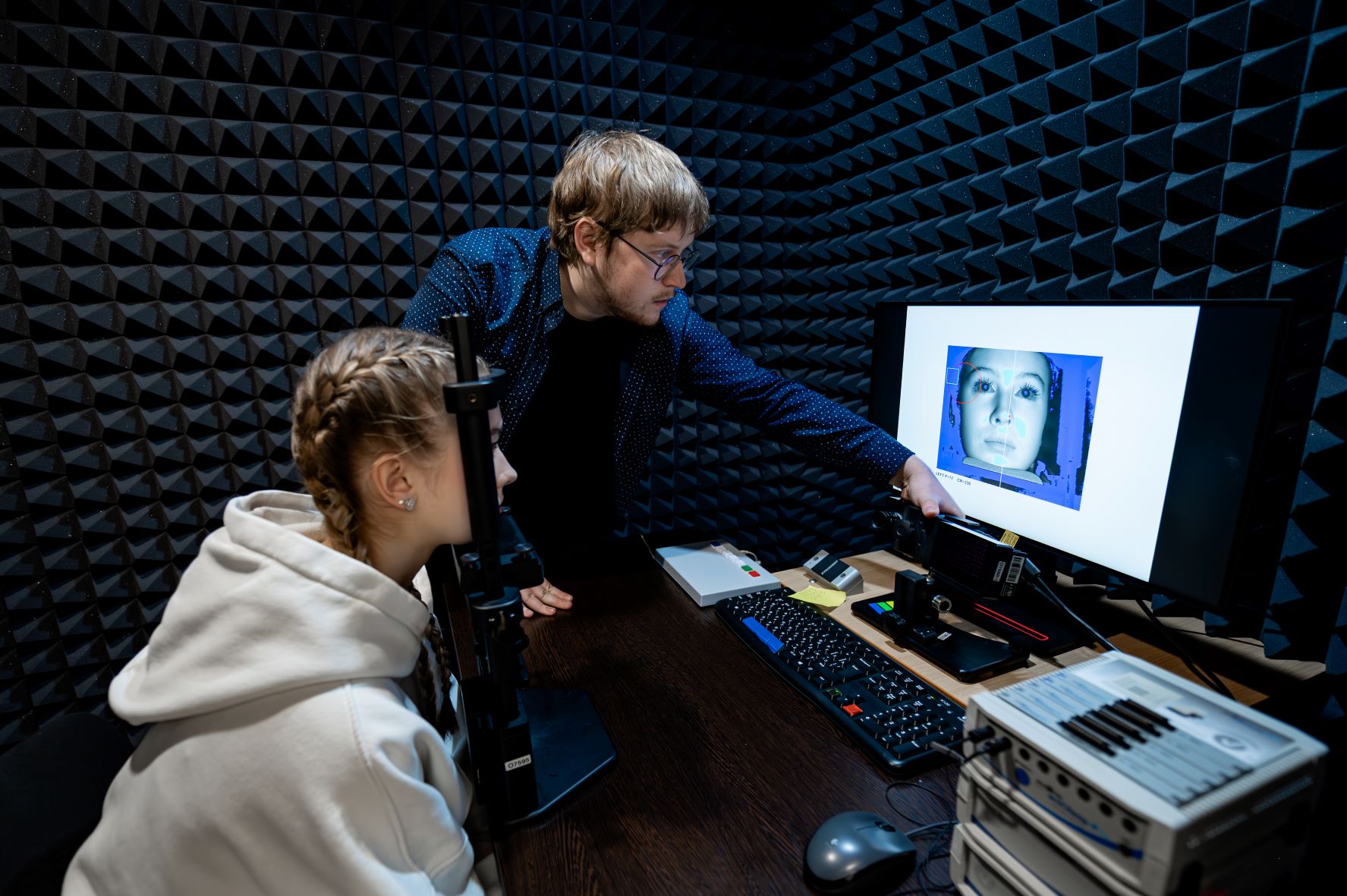

Учёные Научного центра когнитивных исследований Университета «Сириус» использовали метод анализа сканпасов (траекторий движений глаз) для изучения того, как подростки читают тексты. Оказалось, что подростки с лучшими навыками чтения меньше останавливают взгляд на каждом слове и реже возвращаются к уже прочитанным частям текста. У участников с более низким уровнем понимания текста наблюдаются более длительные фиксации на отдельных словах, а также большее количество регрессий — возвратов к предыдущим словам или предложениям.

Исследователям удалось это узнать с помощью нескольких параметров. Один из основных показателей оценки зрительного восприятия — это фиксация глаз — в моменте, когда глаза замирают на слове или фразе, чтобы считать информацию. Чем больше времени длительность фиксации, тем сложнее текст для восприятия. Ещё одним критерием оценки эффективности понимания прочитанного стали саккады — быстрые движения глаз между фиксациями взгляда. Выяснилось, что успешные читатели совершают более длинные и точные саккады, больше информации за одну фиксацию и могут делать более длинные движения для следующей фиксации.

Существует мнение, что люди с разными навыками чтения используют разные стратегии чтения. Однако учёным Сириуса удалось продемонстрировать, что как «медленные», так и «быстрые» читатели показали примерно одинаковую активность глаз во время первого чтения и проблем с распознаванием слов у них не возникало. Однако при перечитывании предложенного текста начинали проявляться существенные различия. Читатели из «медленной» группы чаще возвращались к отдельным словам в параграфе, чтобы лучше понять их смысл. Исследователи полагают, что такая разница может быть связана с объёмом рабочей памяти — функции нашего сознания, позволяющей временно удерживать и обрабатывать информацию для выполнения задач, которые возникнут в ближайшем будущем.

Психофизиологи отмечают, что разница в логике движений глаз при повторном чтении могла быть вызвана и спецификой задания. Участники заранее знали, что после каждого параграфа им нужно будет выполнить задание на припоминание слов, что могло повлиять на стратегию чтения, особенно у менее опытных читателей. Вполне возможно, что читатели из «медленной» группы компенсировали меньший объём рабочей памяти более частым перечитыванием текста. В дальнейшем учёные планируют провести аналогичные исследования на другом материале для чтения, так как на читателя влияет не только его способности к чтению и пониманию прочитанного, но также тематика и стиль текста. Так, уже сейчас в данном проекте собрана большая выборка подростков, читающих тексты разных жанров в более естественных условиях чтения, чтобы минимизировать влияние экспериментальной задачи на поведение участников.

«Такое детальное изучение глазодвигательного паттерна при чтении важно не только потому что это большой вклад в фундаментальные исследования когнитивных процессов чтения, но также понимание стратегий чтения может лечь в основу упражнений для улучшения стратегий чтения для подростков, испытывающих трудности в этих задачах. Когда мы задумывали этот проект, мы отчасти вдохновлялись существующими методиками EMME (eye movement modeling examples). В таких методиках участникам, испытывающим трудности в каких либо задачах, например, в задачах на зрительный поиск, предлагается научиться “смотреть” как человек, у кого трудностей в таких задачах нет. То есть буквально при помощи симуляции генерится паттерн взгляда другого человека и участнику предлагается полностью повторить этот паттерн, тем самым тренируя “правильное смотрение”. Мы не думаем, что, скопировав в точности такой подход, можно разработать эффективную интервенцию для чтения, но сама концепция описания того, как и куда смотрит при чтении более успешный читатель, может стать основной для будущих упражнений», — рассказывает Александра Берлин Хенис, старший специалист Научного центра когнитивных исследований университета «Сириус».